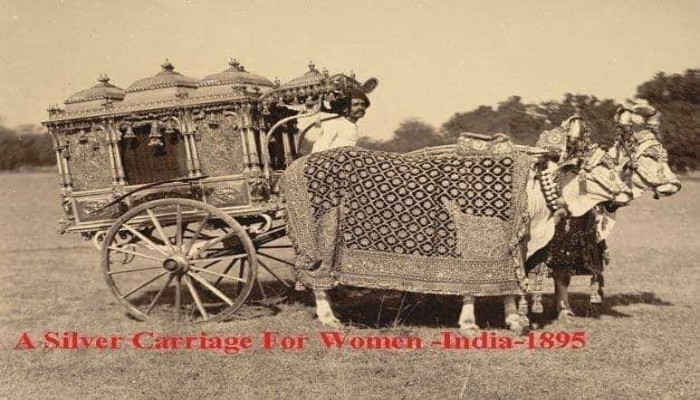

भारत एक अत्यंत समृद्ध देश था। यहाँ की कृषि व ग्रामीण व्यवस्था संसार में सर्वश्रेष्ठ थी। हमारी बैलगाड़ी तक भी चाँदी जड़ी होती थी। इसको कमजोर करने व लूटने के विदेशियों ने अनेक षड्यंत्र रचे पर अंग्रेजों के आने तक कोई दूसरी ताकत इसमें सफल नहीं हो पायी। उस समय तक किसान व गाँव पूर्णतः आत्मनिर्भर थे। वे किसी भी तरह के बाजारवाद से दूर रह कर भी उच्चतम स्तर के व्यापारी व बुद्धिजीवी थे। अगर यहाँ की सम्पन्नता की बात करुँ तो यहाँ लोग चाँदी के बदले नमक खरीदते थे। खाद्यपदार्थ, वस्त्र व हरेक तरह की जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण हर गाँव में किया जाता था। गोबर का खाद था और गोबर पर ही खाना बनता था।

हर घर में चरखा, चक्की व वस्त्र बनाने की खड्डी होती थी। चारपाई, मूढ़े व पीढ़े आदि का बनाना बायें हाथ का खेल था। चमड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, काष्ठ उद्योग, खांडसारी, तेल उद्योग, भवन निर्माण व बर्तनों का निर्माण व व्यवसाय हर गाँव में होता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद अपने चरम पर था तथा नाड़ी को तो छोड़ो चेहरा देख कर भी वैद्य बीमारी बता देते थे तथा उपचार कर देते थे। किसान स्वयं व गाँव की आवश्यकता अनुसार ही खेती करता था।

कपास से सूत काता जाता था तथा बिनौले पशुधन के आहार में काम आ जाते थे। सन हर किसान एक क्यारी में बोता ही बोता था जिससे उस गाँव के हर घर की चारपाई व फर्नीचर भरा जाता था। सरसों आदि तिलहन से तेल निकाल कर खाने व दवा आदि अन्य उपयोग में लिया जाता था। खल पशू खा लेते थे।जौ, ग्वार, मेथी, बाजरा, ज्वार, गन्ना, अनेक प्रकार के फल, शाक सब्जियाँ व नाना प्रकार की औषधि किसान के खेत में ही उगाई जाती थी। गेहूँ आदि निम्न स्तर के अन्न बहुत ही कम मात्रा में उगाये जाते थे। खलिहान या घर से ही फसल के सौदे हो जाते थे तथा भाव किसान ही तय थे।

कंपनी राज स्थापित होने पर कंपनी हित में इस व्यवस्था को तोड़ा जाना आवश्यक हो गया था वरना ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान नहीं बिकता। उस समय में यहाँ से निर्यात कर कंपनी ही सारा सामान विश्व भर में भेजती थी। कंपनी गाँव से अत्यंत कम दाम में सामान खरीद कर या यूँ कहे कि लूट कर अरब व यूरोप आदि भूभाग वह सामान मुँहमांगे दामो पर बेचती थी। अरब व यूरोप में खाद्यान्न व मशालों आदि की आपुर्ति भी भारत से ही होती थी।

सन् 1885 में संपूर्ण बर्मा पर कंपनी का कब्जा हो चुका था। उन्होंने सर्वप्रथम वहाँ की पारम्परिक खेती को नष्ट कर के किसानों को केवल चावल उगाने पर बाध्य करना शुरू कर दिया। इसके लिए बर्मा के बहुत बड़े क्षेत्र से वनों की कटाई करवाई गई थी। लकड़ी युरोप भेज दी गई तथा उस भूमि पर बर्मा के किसानों को केवल चावल उगाने पर मजबूर कर दिया गया ताकि कंपनी यूरोप व अरब के बाजारों की चावल की मांग पूरी कर सके। उसके बाद भारत के अन्य भागों पर अलग अलग फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाने लगा। नील का उदाहरण आप लोगों ने पुस्तकों में पढा ही होगा।

भारत के आजाद होने के बाद वह व्यवस्था और सुदृढ होती गयी। हरियाणा की बात करुँ तो आज हरियाणा का किसान मुख्यतः सिर्फ गेहूँ व चावल ही उगाना जानता है तथा उन्हें बेच कर ही वह तेल, खल, फल, सब्जियां आदि गाँव ही पैदा हो सकने वाली वस्तु बाजार से खरीदता है। अब तो गाँव में थैली वाला दूध व लस्सी भी बिकने लगी है।

सभी व्यापारी अपना सामान सजा धजा कर अपने ठिकानों पर ही बेचते हैं पर किसानों को अपने उत्पाद मंडियों में बेचने को विवश किया गया। सन 1987 की एक घटना में आज तक नहीं भूला तथा ना ही भूल पाऊंगा। मैने हमारी सोलह एकड़ जमीन में मूँगफली उगा रखी थी तथा बड़े चाव से उनको लेकर मैं मंडी में गया था। मंडी में अन्य किसानों की तरह ही मेरी मेहनत का भी ढेर लगा दिया गया था। पहले दिन कोई भी खरीदने नहीं आया, कोई बोली नहीं लगी। दुसरे दिन तीन चार लोग पेट लटकाये आये तथा दो चार ढेरियों में हाथ मार कर चले गये। तीसरे दिन वही गिरोह फिर आया तथा मेरी मेहनत की ऐसे बोली लगाई जैसे उनकी नजरों में उसकी कोई कीमत ही ना हो। पड़ोसी के ढेर से मेरी मूंगफली कि कीमत अज्ञात कारणों से कम लगाई गयी थी। गुस्से में मैं मूगफली वापस लेकर आया तथा गाँव के ही व्यापारी को बेचना उचित समझा।

अब यह व्यवस्था बदलने के लिए अध्यादेश आये हैं तथा बिचोलियों का दायरा सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं इन अध्यादेशों का समर्थन क्यों नहीं करूँ।

पहला अध्यादेश कृषि उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य मुझे मेरे उत्पाद को देश में कहीं भी बेचने की आजादी देता है। उदाहरण के तौर पर पहले की स्थिति में जमना पार का किसान हरियाणा में दो किलोमीटर दूर ही गन्ने का भाव अधिक होने पर भी नहीं बेच पाता था।

दूसरा अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन है। अब गाँव दोबारा जो मर्जी जितना मर्जी उगाकर गाँव में ही भंडारण कर सकते हैं तथा दाम बढ़ने के समय अपना उत्पाद बेच सकते हैं।

तीसरा अध्यादेश समझौता व कृषि सेवा मुल्य आश्वासन से संबंधित है। उचित दाम देणे की लिखित में गारंटी देणे वाले व्यापारी या संस्था से मैं अग्रिम समझौता करणे में हमें सक्षम बणाता है। साई पत्री पहले ही हो जाणे से मेरा मेरी फसल को मंडी आदि ले जाणे खर्च व झंझट बी खत्म।

तो बताओ मैं इन अध्यादेशों का समर्थन क्यों ना करूँ ।

किसानों से भी अपील व विनती है कि वे भी जो जो वस्तु घर में प्रयोग करते हैं वह अगर खेत में उगानी संभव है तो बाजार से ना लें। स्वयं व अपने गाँव को फिर से आत्मनिर्भर बनायें। पानी तक तो हम बाजार से खरीद रहे हैं और घी हमारा उचित मूल्य पर बिकता नहीं

लेखक : शिवदर्शन मलिक

प्रस्तुति सहयोग : राजीव कुमार